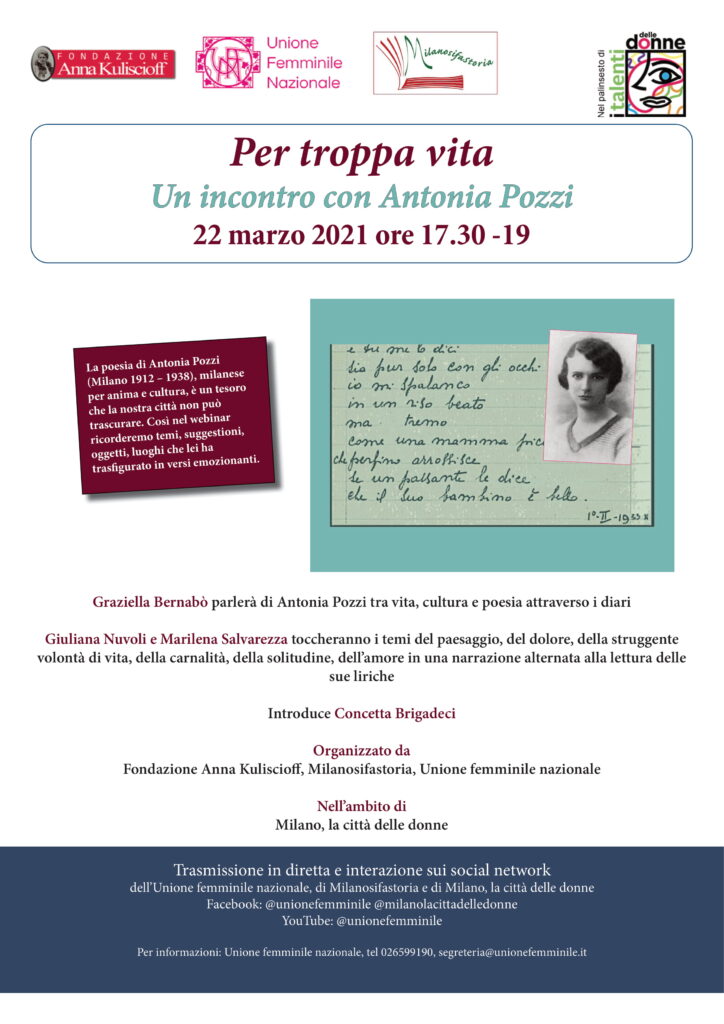

Giuliana Nuvoli, “Antonia Pozzi: il corpo, l’acqua, l’amore, la solitudine, il forte sentire”, in “Per troppa vita. Un incontro con Antonia Pozzi”, Fondazione Anna Kuliscioff, Milano si fa storia, Unione femminile Nazionale, nell’ambito di Milano città delle donne, 22 marzo 2021, ore 17.30, ora su canale youtube dell’Unione Femminile Nazionale.

Nei prossimi minuti, insieme, parleremo della corporeità in Antonia, della percezione del suo corpo e dello spazio che occupa nella sua poesia.

Il 1929 è l’anno in cui Antonia inizia a scrivere regolarmente poesie.

Ha diciassette anni: l’età in cui è avvenuta, certo, la scoperta del proprio corpo e dell’amore, ma nella quale il sentire è ancora confuso, le immagini sono ancora da definire, e il moto della conoscenza perfettamente ondivago.

Tra le prime, emblematica, Cencio (LEGGERE) Aprile 1929

C’era uno straccetto celestino

sopra il muro

tutto sgualcito di ditate rosa

tenuto su da due borchie di stelle

ed io lì sotto

come un cencio cinerino

in cui la mente incespica

ma che non val la pena di raccogliere

– lo si stiracchia un po’ di qua e di là

e poi

a calci

lo si butta via –

Ha 17 anni, ma già una avanzata abilità scrittoria. La lirica mostra da subito un potente centro semantico, straccetto, che contiene i suoni più significativi dell’intero testo: la lettera T (la consonante esplosiva dentale sorda), e la lettera C l’affricata sorda, riprese in tono minore, insieme, in celestino, sgualcito, stiracchia. Un testo costruito come a tenaglia, con le due parole chiave – straccetto e butta – in apertura e chiusura di lirica.

No: non intendo fare un’analisi stilistico-linguistica delle liriche di Antonia Pozzi in questa diretta. Era solo un piccolo esempio del modo che deve accompagnare la lettura della poesia. Prendete nota dei titoli che vi dirò: i testi li trovate su Internet: andateveli a rileggere prestando attenzione ai suoni e alla posizione delle parole. Perché la poesia è frutto di alchimie complesse e delicate, che riescono a penetrare nel profondo dell’anima e della mente: non è il contenuto della poesia.

Ancora adolescente osserva il suo corpo e, come nel classico immaginario borghese – e dell’epoca – lo vive come corpo che può dar vita a un’altra vita: “avvinghiare qualche cosa di vivo, che io senta più piccolo di me”.

Ma è qualcosa di più profondo di questo: è il bisogno di avere una cosa tutta sua per attenuare la solitudine. Voglio avere un figlio per dare un senso a questo esistere. Il mio altro me. Il mio specchio.

Solitudine (Giugno 1929) LEGGERE

Ho le braccia dolenti e illanguidite

per un’insulsa brama di avvinghiare

qualche cosa di vivo, che io senta

più piccolo di me. Vorrei rapire

d’un balzo e poi portarmi via, correndo,

un mio fardello, quando si fa sera;

avventarmi nel buio per difenderlo,

come si lancia il mare sugli scogli;

lottar per lui, finché non rimanesse

un brivido di vita; poi, cadere

nella più fonda notte, sulla strada,

sotto un tumido cielo inargentato

di luna e di betulle; ripiegarmi

su quella vita che mi stringo al petto –

e addormentarla – e anch’io dormire, infine…

No: sono sola. Sola mi rannicchio

sopra il mio magro corpo. Non m’accorgo

che, invece di una fronte indolenzita,

io sto baciando come una demente

la pelle tesa delle mie ginocchia.

Il focus della lirica è lì, su quel ripiegamento su di sé: Sola mi rannicchio/ sopra il mio magro corpo. Questa è la cifra della percezione del corpo: magro, dalla pelle tesa, in offerta, in attesa. Ma vi sono due elementi nevralgici, in questa acerba lirica, che connotano, in modo più o meno latente, la produzione di Antonia: l’apertura e la rapida chiusura.

lottar per lui, finché non rimanesse / un brivido di vita;

e ripiegarmi / su quella vita che mi stringo al petto.

A ogni slancio vitale corrisponde una risposta che non arriva, che non c’è; che è almeno inadeguata. Di qui il dolore, lo smarrimento, la chiusura.

Vi è una terza lirica, scritta nello stesso anno, in cui l’osservazione del corpo si fa insistente, quasi ossessiva.

Canto della mia nudità (Luglio 1929) LEGGERE

Guardami: sono nuda. Dall’inquieto

languore della mia capigliatura

alla tensione snella del mio piede,

io sono tutta una magrezza acerba

inguainata in un color avorio.

Guarda: pallida è la carne mia.

Si direbbe che il sangue non vi scorra.

Rosso non ne traspare. Solo un languido

palpito azzurro sfuma in mezzo al petto.

Vedi come incavato ho il ventre. Incerta

è la curva dei fianchi, ma i ginocchi

e le caviglie e tutte le giunture,

ho scarne e salde come un puro sangue.

Oggi, m’inarco nuda, nel nitore

del bagno bianco e m’inarcherò nuda

domani sopra un letto, se qualcuno

mi prenderà. E un giorno nuda, sola,

stesa supina sotto troppa terra,

starò, quando la morte avrà chiamato.

La tensione del corpo in un rapporto amoroso è evidente: immaginata, prefigurata, accarezzata, come accade alle adolescenti. M’inarco nuda, m’inarcherò nuda , che fa da contraltare a incavato ho il ventre e la curva dei fianchi: linee curve, dinamiche, seguite subito dopo da una linea retta, da una immagine che anticipa in maniera angosciosamente profetica il suo futuro: E un giorno nuda, sola, / stesa supina sotto troppa terra, / starò, quando la morte avrà chiamato.

La scoperta del corpo coincide con la scoperta della poesia, la sua voce. Scrive nel diario

‘Un giorno, […] iniziai a comporre versi miei. Volevo parlare di me, e parlare di me non poteva che voler dire parlare del mio corpo […]. Era tutto lì, nelle lettere che si susseguivano in una grafia discreta, nelle palpitazioni del mio petto che sembravano voler riaccordare la musica stonata della pioggia, nell’orgoglio per il mio corpo forte e acerbo che non voleva più nascondersi. Aveva bisogno di parole’.

Il corpo nudo è icona che torna in modo carsico anche negli anni seguenti.

Tre anni dopo, adesso ha vent’anni, è una donna, la percezione del suo corpo non è mutata: adesso è uno sterpo, un colchico lungo. Adesso è una pianta fragile, destinata a soccombere, piegata da un destino ineludibile: il peso nero dei cieli.

Paura (Ottobre 1932)

Nuda come uno sterpo

nella piana notturna

con occhi di folle scavi l’ombra

per contare gli agguati.

Come un colchico lungo

con la tua corolla violacea di spettri

tremi

sotto il peso nero dei cieli.

Paura: il presagio della sconfitta, della morte… né poteva essere diversamente.

Nei tre anni che intercorrono dalla lirica precedente, Antonia si è innamorata di Antonio Maria Cervi, suo insegnante di latino e greco al Liceo Manzoni. Un amore contrastato, in particolare, dal padre. Poi l’Inghilterra per allontanarla, Antonio che la raggiunge…

e il presentimento che quell’amore non avrà futuro.

Che quel corpo sarà sterpo… e come non correre con la memoria, con moto improvviso al dantesco: “Uomini fummo, e or siam fatti sterpi”. Siamo nel XIII canto dell’Inferno, nella selva dei suicidi. E quella è una parola rima, in posizione forte. Non casuale.

C’è un corpo che fa eccezione: le ‘braccia forti’ e rassicuranti dell’amata nonna Nena. ‘L’unica carne che ho sempre sentito uguale alla mia. […] La mia spalla e la mia consigliera’. Ma è una calda eccezione. Poi torna il freddo della solitudine, il gelo della lontananza.

Con una sineddoche non infrequente nella poesia, le mani (una parte per tutto il corpo) diventano immagine emblematica di una vita sempre più faticosa.

In Sfiducia le mani sono tristi e pesanti.

Sfiducia (16 ottobre 1933)

Tristezza di queste mie mani

troppo pesanti

per non aprire piaghe,

troppo leggére

per lasciare un’impronta –

tristezza di questa mia bocca

che dice le stesse

parole tue

– altre cose intendendo –

e questo è il modo

della piú disperata

lontananza.

Un anno dopo sono sottili, pallide, vecchie. Mani che non accarezzeranno mai la testa di un bimbo. Torna con un guizzo potente il dolore di una maternità negata che accentua l’inutilità del suo corpo.

Le mani (6 dicembre 1934)

Quando ti ho preso le mani

ho capito

come sei giovane.

Le mie dita sono sottili:

si plasmano alle cose

e a lungo ne conservano

l’impronta –

per un spino sanguinano,

per una piuma tremano

di dolcezza.

Le mie mani son così pallide:

attraversate dalla vita

in ogni senso – come

da lunghe vene

azzurre.

Forse la loro pace

è fra i tenui riccioli

di un bimbo.

Le tue dita sono rudi:

afferrano le cose

per esserne padrone,

non si scalfiscono a nessuna

pietra.

Mani di colore vivo,

che hanno toccato solo

quel che hanno scelto –

mani che sanno scavare

nella ghiaia dei fiumi,

nel fango delle grotte,

per estrarne tesori.

Non tu,

ma le tue mani giovani

dicono alle mie mani,

a me: Come siete

vecchie.

Quelle mani tornano, tre anni dopo, uno prima del suicidio, nella chiusura della lirica Fine di una domenica (maggio 1937):

Sì che vuote

ora – e disgiunte

Senza amore ci pendono le mani.

Quel corpo che, da adolescente scopriva con curiosità; che era pronta a offrire; che avrebbe potuto generare una vita, negli anni si è consumato, è diventato improduttivo. E questa inutilità è fonte di paura; questa mancanza d’uso ne fa una carne morta:

Ma pezzo muto di carne io ti seguo

E ho paura –

Pezzo di carne che la primavera

Percorre con ridenti dolori.

Sono gli ultimi versi di Periferia, scritta il 21 gennaio 1938. Pochi mesi dopo, quella carne, quel corpo diventerà muto per sempre.

——————————-

Questa seconda parte della nostra conversazione su Antonia Pozzi è dedicata all’amore. E nella giornata dell’acqua, oggi 22 marzo, guarderemo con questa lente alcune liriche d’amore. Apriremo con una chiara, esplicita similitudine acqua / vita di una adolescente.

Vicenda d’acque (Milano, 28 novembre 1929)

La mia vita era come una cascata

inarcata nel vuoto;

la mia vita era tutta incoronata

di schiumate e di spruzzi.

Gridava la follia d’inabissarsi

in profondità cieca;

rombava la tortura di donarsi,

in veemente canto,

in offerta ruggente,

al vorace mistero del silenzio.

Ed ora la mia vita è come un lago

scavato nella roccia;

l’urlo della caduta è solo un vago

mormorio, dal profondo.

Oh, lascia ch’io m’allarghi in blandi cerchi

di glauca dolcezza:

lascia ch’io mi riposi dei soverchi

balzi e ch’io taccia, infine:

poi che una culla e un’eco

ho trovate nel vuoto e nel silenzio.

Nell’anno scolastico 1927-19278 Antonia scopre l’amore: è per il suo professore, Antonio Maria Cervi. Ecco il prima (cascata) e il dopo (lago); alle schiumate e agli spruzzi subentrano i blandi cerchi / di glauca dolcezza. Si è innamorata. Ha trovato l’amore. La pace.

Ai primi mesi di questo amore appartiene Preghiera, 8 quartine di endecasillabi a rima alternata. Una struttura chiusa, insolita in Antonia. Davvero una preghiera costruita come per un rituale: una richiesta di prenderla così com’è e di tenerla con sé. Leggiamo insieme le prime tre quartine:

Preghiera (Luglio 1930)

Accettami così, ti prego. Prendimi

così come ora sono. Non mi chiedere

di più. Sei forte: sii pietoso. Tendimi

la tua mano tenace; fammi credere

alla vita, Antonello. Così ardente

fu già la mia vita: un fascio d’erba

che s’incendia nel folto, di repente,

e brucia il monte; una gran forza acerba,

gonfia ed ignara di sé, folle, sicura,

che un alito di sogno respirava

sopra le cose, ed ogni loro oscura

ombra, con quel suo alito indorava.

Ci fermiamo qui: nel punto in cui torna l’oscura ombra. Ricordate il peso nero dei cieli di Paura? Era la paura della risposta mancata, dell’indifferenza, dell’incomprensione, di una disperata solitudine: sì che l’amore, l’amato rappresentano l’ultima, unica barriera contro la morte, contro il nulla:

siimi tu il sole

la fonte della vita, anima buona;

dà tu un nome al destino che mi vuole;

anima buona, accettami: perdona.

La simbologia dell’acqua diventa sempre più ricercata. Insistita. Nel mese che segue Preghiera (è l’agosto del 1930), scrive Lago in calma. Ma, prima di leggere alcuni versi da questa lirica, vorrei ricordare il significato simbolico degli elementi dell’acqua, della barca, del vento:

“L’acqua, il mare, è il simbolo dell’inconscio per eccellenza, con tutti i contenuti rappresentati da tutti gli esseri che vivono nelle sue profondità. Noi tutti abbiamo navigato nel mare uterino delle nostre madri e l’acqua ci ricollega a uno stato in cui non ci sentivamo ancora separati dal grande universo. La barca è da sempre stata non solo un veicolo, uno strumento, ma anche compagna dell’uomo. Da sempre la barca è stata espressione di un archetipo, colei che ci porta nel nostro viaggio terreno da una sponda all’altra, mentre l’io nel viaggio deve confrontarsi e relazionarsi con le intemperie che il destino ci pone sul nostro viaggio.”

Già, le intemperie:

Lago in calma (agosto 1930)

No. Non si può salire: il vuoto enorme

grava su noi, quella gran luce bianca

arde e consuma l’anima.

Non vedi come prone

stanno le cime e come densi i pini

nella valle precipitano?

Non impeto d’ascesa

sferza le vette ad assalir l’azzurro,

ma paurosa immensità di cielo

le respinge, le opprime.

S’annidano, rattratti, nelle conche

i nevai, disciogliendo

sui nudi prati, fra gli abeti neri

trecce argentee di rivi,

come un canoro sospirar di pace

verso il lago lontano.

Restiamo presso il lago, anima cara;

restiamo in questa pace.

Guarda: il cielo, nell’acqua, è meno vasto,

ma più mite, più vivo.

Noi entreremo in questa vecchia barca

tratta in secco sul lido:

i remi sono infranti, ma giacendo

sul fondo basso, non vedrem la terra

e l’onda, percuotendolo da prora,

darà al legno

Salperemo così, da questi blandi

pendii che odoran di ginepro: andremo

con tutto il sole sovra il petto, il sole

che riscalda e che nutre;

andremo, lenti, in un bianco pio sogno

di sconfinata pace,

verso ignorate spiagge,

col nostro amore solo.

Di nuovo l’alternarsi della stasi e del movimento, tanto desiderato che va bene anche far finta di andare: un alterno dondolìo / che fingerà l’andare.

Passano i mesi, la felicità si allontana e la stasi si fa padrona. In alternanza, e per due volte ripete: sostano i bimbi / io sosto. Il movimento è altrove, nell’acqua che scorre. Eraclito docet: la vita scorre. La stasi è la morte.

In riva alla vita (12 febbraio 1931)

Ritorno per la strada consueta,

alla solita ora,

sotto un cielo invernale senza rondini,

un cielo d’oro ancora senza stelle.

Grava sopra le palpebre l’ombra

come una lunga mano velata

e i passi in lento abbandono s’attardano,

tanto nota è la via

e deserta

e silente.

Scattano due bambini

da un buio andito

agitando le braccia:

l’ombra sobbalza

striata da un tremulo volo

di chiare stelle filanti.

Gridano le campane,

gridano tutte

per improvviso risveglio,

gridano per arcana meraviglia,

come a un annuncio divino:

l’anima si spalanca

con le pupille

in un balzo di vita.

Sostano i bimbi

con le mani unite

ed io sosto

per non calpestare

le pallide stelle filanti

abbandonate in mezzo alla via.

Sostano i bimbi cantando

con la gracile voce

il canto alto delle campane: ed io sosto

pensandomi ferma stasera

in riva alla vita

come un cespo di giunchi

che tremi

presso un’acqua in cammino.

In riva alla vita, in margine alla vita. Scrive nel diario:

Non riesco nemmeno a trarre un senso da tutti questi giorni che abbiamo vissuto insieme: sono qui, in questa pausa di solitudine, come un po’ d’acqua ferma per un attimo sopra un masso sporgente in mezzo alla cascata, che aspetta di precipitare ancora. Vivo come se un torrente mi attraversasse; tutto ha un senso di così immediata fine, e è sogno che sa d’esser sogno, eppure mi strappa con così violente braccia via dalla realtà. […]

Sempre così smisuratamente perduta ai margini della vita reale: difficilmente la vita reale mi avrà e se mi avrà sarà la fine di tutto quello che c’è di meno banale in me.

Di nuovo la contrapposizione fra l’immobilità e il fluire. La vita la attraversa e lei non sa trattenerla, anzi ne resta estranea e lontana. Una posizione molto vicina al “guardare” leopardiano dalla finestra del palazzo di Recanati:

Tutta vestita a festa

la gioventù del loco

lascia le case, e per le vie si spande;

e mira ed è mirata, e in cor s’allegra.

Io solitario in questa

rimota parte alla campagna uscendo,

ogni diletto e gioco

indugio in altro tempo

Ma per Antonia non ci sarà “altro tempo”

Nel 1933, il sogno è finito. Tre componimenti ne sugellano, con strazio, la fine. Il primo è, appunto, La vita sognata.

La vita sognata

Chi mi parla non sa

che io ho vissuto un’altra vita –

come chi dica

una fiaba

o una parabola santa.

Perchè tu eri

la purità mia,

tu cui un’onda bianca

di tristezza cadeva sul volto

se ti chiamavo con labbra impure,

tu cui lacrime dolci

correvano nel profondo degli occhi

se guardavano in alto –

e così ti parevo più bella.

O velo

tu – della mia giovinezza,

mia veste chiara,

verità svanita –

o nodo

lucente – di tutta una vita

che fu sognata – forse –

oh, per averti sognata,

mia vita cara,

benedico i giorni che restano –

il ramo morto di tutti i giorni che restano,

che servono

per piangere te.

25 settembre 1933

Sonorità, oltre che leopardiane, anche carducciane, da Pianto antico; con una memoria (forse involontaria) in quella ripetuta appellatio “tu” e nell’immagine non lontana “tu de l’inutil vita / estremo unico fior”.

In novembre, due mesi dopo, e a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Scrive Tu sei tornato in me (6 novembre) e Il cielo in me (11 novembre). Se non è concessa la presenza fisica, è la memoria a trattenere l’amato: un moto che violenta, ma non eludibile, dal fuori da sé al dentro di sé.

All’amato

Tu sei tornato in me

come la voce

d’uno che giunge,

ch’empie a un tratto la stanza,

quando è già sera.

[…]

Allora sei tornato

tu – in me –

come la voce

d’uno che giunge,

che nessuno più attende

perché è già sera.

Sei ritornato in me

come un fedele

stormo di rondini

che riappendon nidi

al tetto oscuro del cuore.

Sei ritornato come uno sciame

d’api che cercano

i loro fiori – e indorano

l’orto nativo.

6 novembre 1933

Ed ecco alcuni versi anche della seconda lirica:

Il cielo in me (11 novembre 1933)

Io non devo scordare

che il cielo

fu in me.

Tu

eri il cielo in me,

che non parlavi

mai del mio volto, ma solo

quand’io parlavo di Dio

mi toccavi la fronte

con lievi dita e dicevi:

– Sei più bella così, quando pensi

le cose buone –

Tu

eri il cielo in me,

che non mi amavi per la mia persona

ma per quel seme

di bene

che dormiva in me.

[…]

Tu

eri il cielo in me,

che non mi amavi

per la mia vita

ma per l’altra vita

che poteva destarsi

in me.

Tu

eri il cielo in me

il gran sole che muta

in foglie trasparenti le zolle

[…]

Io non devo scordare

che il cielo

fu in me.

[…]

E che le cose oscure della terra

non abbiano potere

altro – su me,

che quello di martelli lievi

a scandire

sulla nudità cerula dell’anima

solo

il tuo nome.

Dopo Antonello, ci sono stati altri amori, nella vita di Antonia: due importanti. Per Remo Cantoni e Dino Formaggio: impossibili entrambi, anche se per motivi diversi.

Ma fu la risposta fredda della vita, così intensamente amata e così riottosa, a prenderla per mano e portarla all’Abbazia di Chiaravalle. L’amore non è mai solo per altri esseri umani: è per tutto quello che ci circonda, per la vita nel suo insieme, appunto. Chiarificatrice è questa pagina della sua tesi di laurea, su Flaubert, discussa nel 1935, che ho tratto da Mi sento in un destino. Diari e altri scritti, a cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino

Per chi non riesce, per una sua posizione, a lottare; per chi non è capace di sacrificarsi abbastanza devotamente a un compito; per chi non sa formulare, davanti al proprio destino, una propria preghiera, saranno eternamente ammonitrici queste parole, che dicono un destino e sono una preghiera:

“Noi siamo soli. Soli come il Beduino nel deserto. Bisogna che ci copriamo il viso, che ci stringiamo nei mantelli e che ci gettiamo a testa bassa nell’uragano – e, sempre, incessantemente – fino alla nostra ultima goccia d’acqua, fino all’ultimo battito del nostro cuore. Quando moriremo avremo questa consolazione: di aver fatto della strada e di aver navigato nel Grande” (Flaubert, Correspondances)

Lei la strada l’ha percorsa. Lei la strada ce l’ha indicata: ma non perché la seguiamo. Piuttosto perché comprendiamo quanto sia intensa e bella questa vita, per chi riesce a sostenerla.

Bellezza

Ti do me stessa,

le mie notti insonni,

i lunghi sorsi

di cielo e stelle – bevuti

sulle montagne,

la brezza dei mari percorsi

verso albe remote.

Ti do me stessa,

il sole vergine dei miei mattini

su favolose rive

tra superstiti colonne

e ulivi e spighe.

Ti do me stessa,

i meriggi

sul ciglio delle cascate,

i tramonti

ai piedi delle statue, sulle colline,

fra tronchi di cipressi animati

di nidi –

E tu accogli la mia meraviglia

di creatura,

il mio tremito di stelo

vivo nel cerchio

degli orizzonti,

piegato al vento

limpido – della bellezza:

e tu lascia ch’io guardi questi occhi

che Dio ti ha dati,

cosí densi di cielo –

profondi come secoli di luce

inabissati al di là

delle vette –

4 dicembre 1934

…] Non riesco nemmeno a trarre un senso da tutti questi giorni che abbiamo vissuto insieme: sono qui, in questa pausa di solitudine, come un po’ d’acqua ferma per un attimo sopra un masso sporgente in mezzo alla cascata, che aspetta di precipitare ancora. Vivo come se un torrente mi attraversasse; tutto ha un senso di così immediata fine, e è sogno che sa d’esser sogno, eppure mi strappa con così violente braccia via dalla realtà. […]

Sempre così smisuratamente perduta ai margini della vita reale: difficilmente la vita reale mi avrà e se mi avrà sarà la fine di tutto quello che c’è di meno banale in me.

Forse davvero il mio destino sarà di scrivere dei bei libri per i bambini che non avrò avuti. Povero Manzi: senza saper niente, mi chiamava Tonia Kröger. E questi tuoi occhi che sono tutto un mondo, con già scritta la tua data di morte […] Un’ora sola in cui si guardi in silenzio è tanto più vasta di tutte le possibili vite […

A Remo Cantoni, Pasturo, 19 giugno 1935

Così infatti aveva scritto nel suo biglietto d’addio per i familiari: “Papà e mamma carissimi, non mai tanto cari come oggi, voi dovete pensare che questo è il meglio. Ho tanto sofferto… Ciò che mi è mancato è stato un affetto fermo, costante, fedele, che diventasse lo scopo e riempisse tutta la mia vita… Fa parte di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite… Desidero di essere sepolta a Pasturo, sotto un masso della Grigna, fra cespi di rododendro. Mi ritroverete in tutti i fossi che ho tanto amato. E non piangete, perché ora io sono in pace. La vostra Antonia”.

Antonia Pozzi

Sgorgo (da Parole, 1989)

Per troppa vita che ho nel sangue

tremo

nel vasto inverno.

E all’improvviso,

come per una fonte che si scioglie

nella steppa,

una ferita che nel sonno

si riapre,

perdutamente nascono pensieri

nel deserto castello della notte.

Creatura di fiaba, per le mute

stanze, dove si struggono lampade

dimenticate,

lieve trascorre una parola bianca:

si levano colombe sull’altana

come alla vista del mare.

«Perché non per astratto ragionamento, ma per un’esperienza che brucia attraverso tutta la mia vita, per una adesione innata, irrevocabile, del più profondo essere, io credo alla poesia. E vivo della poesia come le vene vivono del sangue. Io so che cosa vuol dire raccogliere negli occhi tutta l’anima e bere con quelli l’anima delle cose e le povere cose, torturate nel loro gigantesco silenzio, sentire mute sorelle al nostro dolore».

Il significato dell’acqua non si esaurisce nella mitologia, nelle religioni, nell’antichità, perché questi contenuti simbolici appartengono alla struttura più profonda della nostra psiche e ancora oggi si manifestano a livello psichico attraverso i sogni o le immaginazioni fantastiche di ognuno di noi: è importante riuscire a leggerle – ancora una volta – per ricercare un equilibrio nella nostra vita:

Tutto quanto sorge dall’acqua e a essa ritorna nello stadio finale, come il carro di Elios che nasce da Oceano e ogni sera torna a dimorarvi per riprendere forza e risorgere ogni mattina. Gli uomini stessi nella mitologia vivono sulla Terra per poi raggiungere l’Oltretomba, oltre Oceano, superando lo Stige per intraprendere la «traversata notturna»; come del resto su di un’imbarcazione si muovevano i faraoni d’Egitto dopo la morte. Anche Ofelia si lascia morire nelle acque di un fiume, dopo aver ascoltato le parole senza amore di Amleto ed essere venuta a conoscenza della morte del padre:

“Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua, l’han sostenuta per un poco a galla, nel mentre ch’ella, come una sirena, cantava spunti d’antiche canzoni, come incosciente della sua sciagura o come una creatura d’altro regno e familiare con quell’elemento. Ma non per molto, perché le sue vesti, appesantite dall’acqua assorbita, trascinaron la misera dal letto del suo canto a una fangosa morte” (11).